【電力コラム】新時代の救世主!? ペロブスカイト型太陽電池

作成日:2025.02.19 更新日:2025.02.19 公開日:2025.02.19

最近、TVやネットなどのメディアで、「ペロブスカイト」という言葉をよく耳にします。新型の太陽電池で、発明者は日本人。再エネの新技術として注目されているようです。

弊社では「電力のキホンの本 第1版」より「ペロブスカイト型太陽電池」のことについて紹介してきました。いったいどんなもので、その実力はどうなのでしょうか。分かりやすくまとめて解説してみましょう。

●ペロブスカイト太陽電池とは

太陽光発電とは、ご存じの通り、平たい太陽光パネルで発電を行う装置です。パネルの半導体素子に光を当てて電子を移動させ、発電を行います。半導体素子に使われるのはシリコン系が主流です。現在は低価格化が進んでいますがまだコスト高。パネル自体も重い上に、保護用にガラスで覆うため、重量がかなりかさみます。そのため、設置場所も限られるのが悩みです。

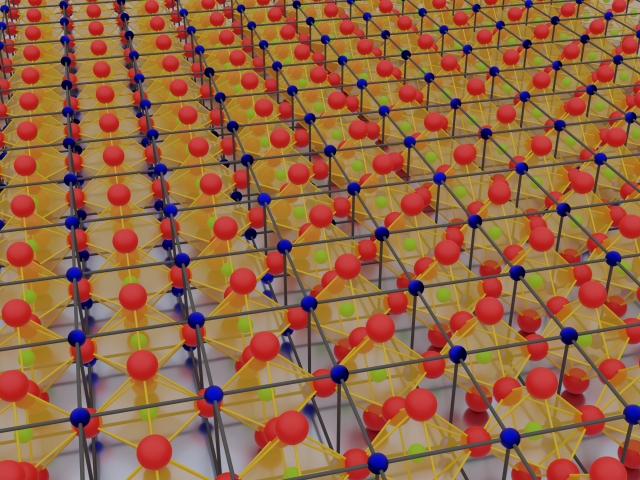

そこで次世代太陽電池として期待されているのが「ペロブスカイト型太陽電池」です。 ペロブスカイトは、ロシアで鉱物学者のペロフスキーによって発見された鉱物の1種。日本の宮坂力教授らによって、太陽電池に使えることが発見され、現在実用化が進められています。

ペロブスカイトの特徴は、板などに塗ることで簡単に太陽電池が作れる点。シートやフィルムなどに塗れば、薄くて軽い太陽電池が作れ、折り曲げるなどの変形もできます。

また、シリコン系よりも低コストで、希少金属類(レアアース)も必要としません。素材は日本国内でも豊富に産出されるヨウ素。実は日本はヨウ素の産出で世界第2位です。

軽量で変形できる特徴から、従来の太陽電池では重すぎて設置できなかった工場などの屋根に設置したり、垂直の壁に貼るなど、自由な配置ができます。製造費用もシリコン系の20~30%しかかからず、お得です。

現在の太陽光パネルは、メガソーラーに代表されるように、広大な敷地を必要とし、国内では設置場所が限られてきています。また、森林の乱開発によって土砂災害が発生したり、環境破壊が起き、設置を制限する自治体も相次いでいます。

ペロブスカイト型太陽電池は、その特徴から都市部のビルなどにも設置することができ、太陽光発電の可能性を一気に広げる可能性があるのです。

政府では、再エネなどの新技術の開発を後押しする「グリーンイノベーション(GI)基金」において、「次世代型太陽電池の開発プロジェクト」として498億円の予算を組み入れ、2030年までの実用化を目指しています。

●ペロブスカイト型の課題は

期待されるペロブスカイト型太陽電池ですが、課題もまた多くあります。

ひとつには、発電効率がシリコン型に比べて低いことです。シリコン型は太陽光の変換効率が最高で25%もありますが、ペロブスカイト型は12~18%程度。28%に達した研究もありますが、全体的にはシリコン型に及びません。

また、シリコン型に比べて寿命が短く、大面積化も難しいなどの欠点があります。さらに効率の高いタイプには鉛を原料として使うものもあり、環境に有害な影響を与える可能性もあります。

メリットも大きければ課題もあるペロブスカイト型太陽電池。現在では、日本をはじめ、中国、イギリス、ポーランドなどが開発を競っています。

かつて日本は、シリコン系太陽電池で世界の50%以上のシェアを握ったこともありましたが、中国に価格競争で一気に抜かれ、敗れ去りました。新技術でまだ開発途上のペロブスカイト型ですが、日本はその最先端にあります。再エネの普及とともに、技術革新で産業としても有望なペロブスカイト型。研究開発が成功するように願いたいと思います。